Die Aleviten

Aleviten glauben an die Seelenwanderung. Der Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen: Sie haben Beweise. Walter Saller und Gerhard Westrich sind den Berichten von Jan Stevenson bei den Aleviten im Süden der Türkei nachgegangen. Ihr Artikel wurde 1999 in der Beilage „Magazin“ der Süddeutschen Zeitung abgedruckt.

Es gibt Landstriche, in denen sonderbare Geschehnisse so unausweichlich sind wie der Donnerschlag nach einem Blitz. Hatay, ein Landstrich ganz im Süden der Türkei und hart an der syrischen Grenze, ist solch eine Gegend. Wie selbstverständlich bewohnen die Aleviten von Hatay eine Welt, in der die Toten wiederkehren und sich unter die Lebenden mischen.

Hatay, ein Streifen Erde zwischen den Amanos-Bergen und dem Mittelmeer, ist ein Ort versunkener historischer Größe. Perser, Griechen, Römer, Araber und Osmanen haben das Land der rund geschliffenen Felsen und müden Farben, des unablässigen Windes und der ewigen Wolken, die wie nasse Tücher die Berggipfel verhängen, nacheinander erobert. Der Orontes, kaum mehr als ein Bach, rinnt mitten durch die Provinz. Er spaltet Antakya, das einmal Antiochia hieß, in zwei Hälften. Einst war die Stadt der griechischen Mosaiken und der frühen Christen eine Metropole. Doch im Jahr 526 warf der Boden plötzlich Wellen. Die Haut der Erde platzte und die Häuser und Kirchen Antiochias versanken wie Schiffe im Sturm. Von dem verheerenden Beben hat sich die Stadt nie mehr erholt. Heute ist Antakya nichts als ein Haufen planlos zwischen die Berge gewürfelter Bauten, bevölkert von Arabern und Türken. Katzen haben sich auf Simsen und Mauervorsprüngen niedergelassen und starren schläfrig ins Nichts. Esel scharren in Abfallhaufen. Hunde dösen unter Oleanderbüschen. Im Umkreis ihrer Moscheen, deren Kuppeln wie Kröten auf der Erde hocken, haben sich die Türken angesiedelt, sunnitische Muslime allesamt. Ein wenig abseits von ihnen leben die schiitischen Aleviten. Sie sind Araber, genau wie die Christen, deren Häuser sich um die syrisch-orthodoxe Kirche scharen. Eine seltsame Melancholie liegt über der Stadt.

Im Süden folgt die Stadt der Straße in die Berge. Harbiye heißt Antakyas Vorort auf den Hügeln. Wein überzieht Mauern und Dächer. Ein böiger Wind kämmt die Olivenbäume, zerrt an den Zypressen und verfängt sich in den Pinien, die den Friedhof der Aleviten von Harbiye beschatten.

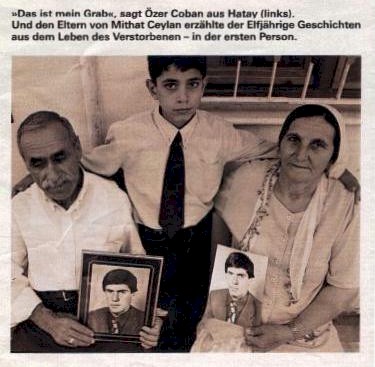

Ozer führt uns zu einem Sarkophag aus weißem Marmor, eingefasst von einem Gitter. „Mein Grab“, sagt er. Der elfjährige Junge, der für Michael Jackson schwärmt und einmal General werden will, sagt es so ungerührt, als wäre der Umstand, dass ein Lebender sein eigenes Grab besucht, die selbstverständlichste Sache unter der Sonne. Doch die Inschrift auf dem Grab lautet nicht auf den Namen Özer Goban, sondern auf Mithat Ceylan.

Doch dann kam der Tag, als der Junge plötzlich sagte:

„Große Steine sind auf mich gefallen“.

Mithat war kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag

von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden.

„Ich bin Mithat“, sagt Özer.

„Aber Mithat ist tot“.

„Natürlich“, sagt Özer. „In der Leichenhalle von Antakya hat mein Vater Erde auf meine Zunge gelegt. Meine Tante hat mir die Hände mit Henna gefärbt und mein Cousin hat die Hosentaschen ausgeleert“.

Ist Özer verrückt? Glaubt er wirklich, der Elektriker Mithat Ceylan zu sein? Ein Mann, den kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag eine einstürzende Steinmauer erschlagen hat? Oder erlaubt sich Özer nur einen makabren Scherz?

Der Junge mit den vorspringenden Zähnen und dem rußfarbenen Haar, das wie ein Pelz seinen Kopf bedeckt, klammert sich mit beiden Händen am Gitter seines Grabes fest. Der Wind treibt einen Schleier von Rauch über den Totenacker. Es riecht nach verbranntem Stroh und die verhexten Morsezeichen der Grillen füllen die Luft.

„Özer erinnert sich an jedes Detail seines Todes“, sagt Cevdet, unser Führer aus Harbiye. „Und Mithats Eltern haben alles bestätigt. Wort für Wort“.

„Aber in Harbiye weiß doch jeder, wie Mithat zu Tode kam. Und bestimmt hat auch Özer davon gehört“.

Cevdet blättert in irgendwelchen Papieren. »Wenig wahrscheinlich«, sagt der 53-jährige, der sich seit Jahren mit dem gespenstischen Phänomen der wiederkehrenden Toten von Hatay beschäftigt. Mithat starb am 23. Februar 1986 in Harbiye. 18 Monate später wurde Özer geboren. Aber in Saudi-Arabien, wo sein Vater Sekip und seine Mutter Mediha schon seit 1985 als Gastarbeiter lebten.

„Und wann und wo begann Özer zu behaupten, er sei Mithat?“

Cevdet blättert in seinen Unterlagen, liest, blättert, liest. „Hier“, sagt er und zeigt auf eine rot markierte Stelle, „Anfang 1990, in Saudi-Arabien. Özer war damals zweieinhalb und noch nie in Harbiye gewesen. „Ich bin nicht Özer“, hat er zu seiner Mutter Mediha gesagt, „ich bin Mithat“. Mediha kannte keinen Mithat, und sie dachte der Junge werde schon wieder aufhören mit dem Gerede.

Aber Özer hörte nicht auf. Im Gegenteil. Je älter er wurde, desto hartnäckiger behauptete er: „Ich bin Mithat!“ Und er erinnerte sich an immer neue Einzelheiten aus dem Leben des mysteriösen Mithat. „Mein Vater heißt Abdullah, meine Mutter Nesime“. Schließlich zählte er die Namen von Mithats Bruder und seinen drei Schwestern auf.

Özer ist auf die Steinnmauer vor dem Gitter geklettert. Unbewegt wie eine Echse sitzt er da, so als würden wir nicht über ihn, sondern über irgendeinen Abwesenden reden. Der Wind spielt mit der roten Krawatte seiner Schuluniform, bläst sie ihm ins Gesicht und für einen Augenblick sieht es aus, als streckte er seinem Grab die Zunge heraus.

Wie alle in ihrer Sippe sind auch Özers Vater und Mutter arabische Aleviten. Die Angehörigen dieser schiitischen Sekte (siehe Kommentar 1 des Areitskreises Origenes), deren Scheichs den verborgenen Sinn des Korans jenseits der Worte des Propheten zu ergründen suchen, glauben an die Wanderung der Seelen. Doch Özers Eltern, sagt Cevdet, hätten sich nie in ihrem Leben mit Taqammus beschäftigt, der Lehre vom Übergang der Toten in neue Leibe; und gehofft, dass der Spuk bald ein Ende nehme.

Dann kam der Tag, an dem Özer plötzlich sagte: „Große Steine sind auf mich gefallen“. Das mit den Steinen gab Mediha zu denken. Denn als Säugling war der Rücken Özers übersät gewesen mit merkwürdigen Flecken in Blau und Grün und Gelb, als wäre ein Hagel schwerer Gegenstände auf ihn niedergeprasselt. „Abnorme Veränderungen unklarer Ursache“, hatte der saudische Doktor gesagt und sich gewundert über die Hautverfärbungen, die wie schwere Blutergüsse aussahen und doch keine waren.

Nachdem ihr Sohn von den Steinen geredet hatte, sah Mediha die Male auf seinem Rücken, die immer noch zu ahnen waren, mit anderen Augen. Auch ein Alptraum, der sie kurz nach der Geburt von Özer heimgesucht hatte, kam ihr wieder in den Sinn: Ein junger Mann war in ihr Haus eingedrungen. Er war einfach zu Özers Wiege gegangen, hatte sich auf das Kleinkind gelegt und war durch nichts zu vertreiben gewesen. War dieser Eindringling Mithat? Aber wer war Mithat?

Das Rätsel löste sich, als Özers Eltern 1991 Saudi-Arabien verließen und nach Harbiye zurückkehrten. Bei einem Spaziergang mit der Mutter sprach Özer — er war damals vier — eine wildfremde Frau mit „Tante“ an. „Ich bin nicht deine Tante“, sagte die Frau. „Doch, du bist Tante Hülya! Du hast meine Hände rot gemacht und du hast das Bild mit dem Brunnen, das ich gemalt habe“.

Mediha und die Fremde, fährt Cevdet fort, seien völlig verblüfft gewesen.

Die Frau hieß wirklich Hülya. Sie war die Tante Mithats, hatte die Hände ihres toten Neffen mit Henna verziert und das Bild mit dem Brunnen hing über ihrem Bett.

„Aber wie konnte der Junge das wissen?“

„Weil er Mithat ist“, sagt Cevdet. „Oder hast du eine bessere Erklärung?“

Özer springt von der Friedhofsmauer. „Ich bin Mithat“, sagt er leise. „Und ich bin Özer. Ich habe zwei Väter, zwei Mütter, ich habe zwei Familien. Aber mein früheres Leben war besser. Mithats Vater ist reich und mein neuer Vater ist arm.“

„Die Familie von Özer und die Familie von Mithat“, sagt Cevdet, „alle sind davon überzeugt: Mit Özer ist Mithat zurückgekehrt. Die Eltern von Mithat haben sogar die Grabinschrift ändern lassen. Cevdet deutet auf eine Stelle der Marmorplatte. „Huwa hay“, steht dort in arabischen Zeichen, „Er lebt“.

Özer blickt über die Friedhofsmauer, hinaus in die wolkenverhangenen Hügel. Und in seinem Gesicht liegt etwas Entrücktes, als komme er wirklich aus einer unerreichbaren Ferne.

Wir fahren zurück. Hinter dem Wagen treibt eine dichte Wand aus Staub. Die Wege von Harbiye, das die Griechen dem Gott Apollo geweiht hatten, sind übersät mit Kuhlen und Löchern. Daphne nannten sie den Ort der Villen und Thermen. Und es gab eine Zeit, in der selbst Antiochia Epidaphne hieß: die Stadt bei Daphne. Doch davon ist nichts geblieben. Die Steinquader der Tempel liegen auf der nackten Erde und die Mosaiken sind zersprungen. Daphne ist zu Harbiye geworden, einem Dorf, unterbrochen von Bananenpflanzungen, Olivenhainen und Tabakfeldern, durch die sich der ewige Wind wühlt.

An einer Kreuzung hält Cevdet. Özer springt aus dem Wagen, winkt und lächelt. Dann ist der Junge, der sein eigenes Grab kennt, verschwunden.

Cevdet biegt in enge Gasse, darauf in eine andere. Schließlich stoppt er vor einem Café. Wie schweres Parfüm hängt die Stimme von Bulent Ersoy im Raum. “ Sich vor dem Tod zu fürchten“, singt die Sängerin, die vor ihrer Geschlechtsumwandlung ein Mann war, „ist keine Schande“. Wir trinken Tee, schwarz und bitter und Cevdet, der einmal Kaufmann in Kuwait war, redet über die Wiederkehr der Toten und warum er sich damit beschäftigt.

Der Auslöser war ein Fall von Taqammus, der sich in seiner eigenen Familie ereignete. Vor 15 Jahren starb der Bruder von Cevdet und plötzlich tauchte ein Junge auf, der sich an so intime Begebenheiten aus dessen Leben erinnerte, dass niemand — außer dem Toten selbst — sie kennen konnte. Seitdem ist Cevdet besessen von Taqammus. Dreißig Fälle hat er unter den Aleviten der Türkei aufgespürt. Und fast alle haben sich im Raum Antakya ereignet. Die Stadt am Orontes scheint ein magischer Ort zu sein, der das Unerklarliche anzieht wie ein atmospharisches Tief den Sturm.

Monatelang ist Cevdet von Bibliothek zu Bibliothek gereist und hat alles gelesen über die Wanderung der Seelen: die heiligen Bücher der Hindus, Buddhisten und Juden, die Mysterienlehren der Babylonier, Ägypter, Drusen und Aleviten, die Schriften von Pythagoras, Plotin, Schopenhauer, Jung. Am meisten aber haben ihn die Untersuchungen von lan Stevenson beeindruckt.

Seit drei Jahrzehnten untersucht Stevenson, Professor fur Psychiatrie an der Universität von Virginia in Charlottesville, Fälle von Kindern, die behaupten, sich an ein früheres Leben zu erinnern. 895 Berichte hat er gesammelt, überall auf der Welt. Die meisten jedoch in Ländern, in denen die Idee der Reinkarnation tief verankert ist. Unter Buddhisten und Hindus in Sri Lanka, Indien, Nepal und Birma, bei den Drusen des Libanon und bei den Aleviten in Hatay.

Stevenson fand heraus, dass sich alle Kinder auf die der Schatten eines Toten fällt, ähnlich verhalten. Sobald sie sprechen konnen, beginnen sie über ihre frühere Existenz zu reden. Später, oft zwischen dem fünften und achten Lebensjahr, werden die Bilder des vergangenen Lebens unscharf, verblassen und mit der Zeit hören die Kinder auf, über den Toten zu reden. Bis auf ein paar Splitter des einstigen Lebens haben sie nach der Pubertät meist alles vergessen.

Das auffälligste Ergebnis von Stevensons Untersuchungen aber ist, dass die meisten der Kinder überzeugt sind, eines gewaltsamen Todes gestorben zu sein. Häufig weisen diese Kinder von Geburt an Muttermale, Hautveränderungen oder Deformationen auf, die wie Spuren des brachialen Ereignisses anmuten. Und wenn es Stevenson gelang, jene unter dramatischen Umständen getötete Person zu ermitteln, an deren Leben sich ein Kind erinnerte, ging er vor wie ein Fahnder der Mordkommission: Er verglich die Geburtsmale des Kindes mit dem Obduktionsbericht des Toten. In 18 Fällen fand er bei Kindern, die glaubten, erschossen worden zu sein, je zwei Markierungen auf der Haut, die in Lage und Große exakt mit den Ein- und Ausschusslöchern auf dem Korper der Leiche übereinstimmten.

Stevenson, sagt Cevdet, sei ein sehr nüchterner und vorsichtiger Mann. Und obendrein ein Christ. »Aber auch der Amerikaner hält Reinkarnation nicht für ausgeschlossen.«

Stevenson selbst gibt kaum Interviews. Der renommierte Wissenschaftler, der das rätselhafte Geschehen mit den Methoden der Medizin und der Psychiatrie aufzuklären versucht, befürchtet, dass seine Erkenntnisse von Esoterikern und New-Age-Apologeten missbraucht werden.

Andere Forscher haben Stevensons Arbeiten überprüft. Sie bescheinigen dem Psychiatrieprofessor, wissenschaftlich sauber gearbeitet zu haben. Aber seine verstörenden Ergebnisse machen sie ratlos. Ohne Zweifel, sagen sie, ereigne sich da etwas Ungewöhnliches. Nur was? Hat es mit Hysterie zu tun, so wie die blutenden Stigmen, die bei manchen Frommen aus dem Nichts heraus auftauchen?

Oder eher mit Besessenheit? Sind es die Mütter; die das Wissen um die Toten und deren Wunden auf irgendeine paranormale Weise empfangen und auf die Kinder übertragen? Oder sind es die Kinder selbst, die paranormal begabt sind? Alle, die sich mit Stevensons Untersuchungen beschäftigt haben, warfen nur Fragen auf, aber fanden keine Antworten.

»Wir sollten zu Salim Zuwari gehen«, schlägt Cevdet vor. »Der Scheich weiß alles über die Wiederkehr der Toten. Und er hat mit Stevenson darüber geredet.

Die Sonne ist hinter die Amanos-Berge gerutscht. In den Hängen flammen die ersten Lichter auf. Wie Schwaden hängen die Gesänge der Muezzine in der Luft. Über Antakya, der Stadt am Orontes, liegt ein fahler Streifen von Rot.

Salim Zuwari, der alevitische Scheich, wohnt in der Elektrik Muhallesi, der Straße der Elektriker. Im Vorgarten des Hauses kommt uns ein Greis entgegen. Der Scheich ist bucklig, bewegt sich schleppend, keucht asthmatisch und schielt so stark, als hätte ihm Allah die Augen eines Chamäleons eingesetzt.

Mit seinem schwarzen Sakko, dem Hut und dem krausen Bart, der grau wie ein Fetzen Nebel sein Gesicht verhängt, gleicht er einem orthodoxen Juden. Cevdet küsst die rechte Hand des Alten und führt sie an seine Stirn.

„Willkommen, mein Sohn“, begrüßt der Scheich den Jungen. „Du hast Freunde mitgebracht?“

„Deutsche. Sie haben von Taqammus gehört und deshalb sind sie nach Hatay gekommen.“

Der Scheich reicht uns die Hand und dann lassen wir uns nieder an einem Gartentisch, den Schichten aus Büchern und Schriften lückenlos bedecken. An einem Feigenbaum lehnt eine alte Olivenpresse. Aber der Scheich presst kein Öl, sondern wellig gewordene Folianten. Seine Frau bringt Tee, heiß und schwarz und bitter.

„Was passiert, wenn man einen Ball gegen eine Wand wirft? „, fragt der Greis in die dämmrige Stille.

„Er kehrt zurück.“

„So ist es. Unser Leben stößt an den Tod wie der Tag an die Nacht. Und so, wie am Morgen immer wieder ein neuer Tag beginnt, folgt auf jeden Tod ein neues Leben.“

„Aber der Koran weiß nichts von Wiedergeburt.“

„Du irrst“, sagt der Scheich im Hocharabisch der Gelehrten und zitiert eine Sure des Korans aus dem Gedächtnis. „Ihr wart ohne Leben und Er gab euch Leben. Dann wird Er euch sterben lassen und dann euch dem Leben wiedergeben, bis ihr zu Ihm zurückkehrt.“

„Aber weshalb sollte Gott ein und denselben Menschen immer wieder auf die Erde schicken? „

„Weil er gerecht ist.“

»Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun?«

»Manche Menschen sind arm. Andere sind reich und spielen mit Goldstücken wie Kinder mit Steinen. Die einen werden gesund geboren, die anderen verkrüppelt. Wenn der Mensch aber nur ein einziges Leben hätte, wäre das ungerecht. Deshalb wirst du wiedergeboren. Und mit deinem neuen Leben empfängst du den Lohn oder die Strafe Gottes für dein vergangenes. «

„Waren denn Arme, Blinde, Lahme in ihrer früheren Existenz schlechte Menschen? „

„So ist es. Sie begleichen eine Schuld. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. „

»Können Sie sich an ein früheres Leben erinnern?«

„Nein. Aber das hat mich der amerikanische Professor auch gefragt. „

»Sie meinen lan Stevenson?«

Der Scheich schließt die Augen und wippt mit seinem Oberkörper wie ein Jude beim Gebet. „1969“, sagt er nach einer Weile, „war Stevenson zum ersten Mal hier. Mit einem türkischen Kollegen“. Wieder schließt er die Augen, schaukelt und gräbt in seinen Erinnerungen. Dann erzählt er, wie der Amerikaner und der Türke ein vierjähriges Mädchen befragten, das sich an das Leben einer Toten aus Istanbul erinnerte. Und er tut es mit jener detailbesessenen Genauigkeit, die man so oft bei Greisen findet, wenn sie von Begebenheiten berichten, die Jahrzehnte zurückliegen.

Die Vierjährige stammte aus einer alevitischen Familie in Antakya. Obwohl ihre Muttersprache Arabisch war, plapperte sie in reinstem Türkisch. Vor allem wenn sie mit einer leeren Flasche Telefonieren spielte und mit Nicar, dem Sohn aus ihrem früheren Leben, in Istanbul sprach. Stevenson stellte dem Kind behutsame Fragen nach der Familie der Toten. Für den türkischen Psychiater aber war das alles Humbug. Wenn das Kind wirklich schon einmal gelebt haben sollte und verheiratet war, meinte er, dann müsse es auch etwas über die Ehe wissen.

„Liebst du deinen Mann?“, fragte er das Mädchen. „Ich liebe Salih.“

„Was geschah bei deiner Hochzeit?“ , „Wir haben gegessen und getanzt.“

„Und dann?“

„Waren wir allein.“ — „Und später?“ Das Kind schwieg. „Was habt ihr dann gemacht?“, bohrte der Türke. Das Kind schwieg. „Was habt ihr gemacht?“, insistierte er noch. Da bedeckte das Kind seine Augen mit den Händen und fing an zu weinen. Stevenson nahm es in die Arme und streichelte es. „Salih“, brach es mit einmal Mal aus dem Mädchen heraus, „hat mir sehr weh getan. Und dann kamen meine Mutter und die Mutter von Salih. Und sie haben das Tuch mit dem Blut genommen und es jedem gezeigt. „

Der Scheich japst nach Luft. Mit flammender Bewegung hat er von der Vierjährigen gesprochen, die über ihre Defloration berichtet, und dabei ist ihm der Atem knapp geworden.

„Glaubst du an Taqammus?“, fragt er dann.

„Ich bin Deutscher, ich bin Christ.“

„Isa Ben Myriam, euer Jesus, war ein Mensch. Und er ist von den Toten auferstanden. Aber ihr wollt in den Gräbern verharren bis zum Tag des Gerichts.“ Salim Zuwari schüttelt den Kopf.

Die Nacht hat sich über Antakya gesenkt. Der schielende Scheich sieht müde aus und seine Augen, das eine da und das andere dort, irren durch den dunklen Garten. Wir verabschieden uns.

Vom Fenster des Hotelzimmers aus kann man den Ring der Berge um Antakya sehen. Wolkenfetzen treiben unter dem Mond. Irgendwo läuft ein Generator. Wie dichter Schnee rieselt das Surren auf die schlafende Stadt, füllt die leeren Straßen und Gassen. Dann ist es still. Nur der Wind trägt manchmal den Ruf einer Eule heran.

Noch vor Tagesanbruch stimmen die Muezzine ihre Litaneien an und verkünden den Sieg Gottes und seines Propheten. Und als die Sonne über die Mauer der Berge kriecht und die Kronen der Bäume aufsprühen, als würden sie brennen, holt uns Cevdet ab und wir machen uns auf den Weg nach Harbiye. Zehn Minuten dauert die Fahrt.

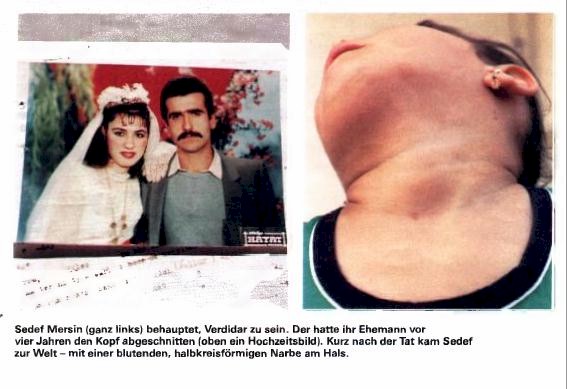

„Dort wohnt Sedef Mersin“, sagt Cevdet und zeigt auf ein Haus, das Schleppen von roten Bougainvilleen einhüllen. „Sie wurde geköpft.“

Yildiz, die Mutter von Sedef, führt uns ins Haus. Das Bild, das sich uns bietet, ist absurd: Das kleine Mädchen sitzt auf einem pinkfarbenen Plastikstuhl und hält eine Puppe mit blondem Schopf in der Hand. Die Vierjährige reckt den Kopf nach oben, fährt sich mit dem Zeigefinger wie mit einem Messer über den Hals, reißt der Puppe den Kopf ab und wirft ihn in die Ecke. Dann steht Sedef auf, holt den Kopf, steckt ihn auf die Puppe und das bizarre Spiel wiederholt sich. Die ganze Szene wirkt wie eine Vorführung. Aber welche Mutter würde so etwas arrangieren? Welche Mutter würde zu ihrem Kind sagen: „Du bist nicht meine Tochter und dein Mann hat dich geköpft! Im übrigen war es genau umgekehrt. Als Sedef drei war; sagte sie eines Tages zu Yildiz: „Du bist nicht meine Mutter. Ich bin Verdidar. Mein Mann hat mir den Kopf weggeschnitten“.

Im Fall von Sedef war es leicht, die Person zu ermitteln, an deren Leben sich das Kind erinnert und deren grausamen Tod es so oft nachspielt, manchmal stundenlang. Die Frau war Verdidar Agirtas, hatte drei Kinder und lebte ebenfalls in Harbiye, zwei Kilometer Luftlinie von Sedefs Haus.

Am 26. April 1995 gegen 19.30 Uhr fand ein Nachbar den Kopf von Verdidar. Er lag in einer Lache von Blut, mitten auf der Straße. In Panik rannte der Mann zur Gendarmerie. Die Soldaten stürmten das Haus von Verdidar; erschossen Ahmet, ihren Mörder und Ehemann, und brachten die drei Kinder zu den Eltern von Verdidar Niemand konnte sich die Tat erklären. Es war, als wäre Ahmet, ein umgänglicher Mann, jäh aus einem bösen Traum gefahren und hatte dann einfach seine Frau geschlachtet.

Am Morgen des 27. April, nur ein paar Stunden nach dem Tod von Verdidar, wurde Sedef geboren. Mit einer blutenden, halbkreisförmigen Narbe am Hals, die von einem Ohr zum anderen reichte. Das Wundmal ist zwar blass geworden, aber noch heute sichtbar.

Ein paar Tage nach der Geburt von Sedef kamen Mehmet und Meryem — die Eltern von Verdidar — zu Yildiz und baten, das Mädchen sehen zu dürfen. „,Wir kannten uns vorher nicht“, sagt Yildiz, „aber da Sedef dieses Ding am Hals hatte, wusste ich schon, warum sie zu meiner Tochter wollten“.

Ein Traum hatte den Eltern den Weg gewiesen. Und in diesem Traum war Verdidar ihrer Schwester Ozlem erschienen und hatte ihr mitgeteilt, dass sie als Sedef in Harbiye wiedergeboren worden sei.

„Wer ist Ihre Tochter? Sedef oder Verdidar?“

„Sedef und Verdidar“, antwortet Yildiz. „Mehmet, Meryem, mein Mann und alle Verwandten haben das akzeptiert. Und ich auch. Aber erst habe ich geweint, als meine Tochter zu mir sagte: „Du bist nicht meine Mutter“.

Sedef sitzt auf ihrem Plastikstuhl und trinkt eine Cola. Die Puppe und der Kopf liegen in der Ecke. „Ich will zu meinem Papa“, sagt sie und meint Mehmet, den Vater von Verdidar. „Wir fahren zu deinem Papa“, sagt Cevdet und nimmt das Kind bei der Hand.

Mehmet ist dick, seine Augen gleichen eingelegten Schwarzkirschen und er trägt eine arabische Pluderhose. Der 60-Jährige besitzt ein Transportunternehmen und eine Kette von Läden. Mehmet schließt Sedef, die auch Verdidar ist, in die Arme. Vater und Tochter begegnen sich jenseits des Todes. Dann küsst und herzt Meryem das Kind.

»Ist Sedef Ihre Tochter?«

„Binti! Habibi! Aini! “ antwortet Meryem. „Meine Tochter! Mein Liebling! Mein Augapfel! „

„Natürlich ist sie meine Tochter«, sagt Mehmet. »Ich bin reich. Warum sollte ich Kontakt zu einer armen Familie wie der von Sedef suchen, wenn sie nicht Verdidar wäre?“

Auf dem Rückweg, Sedef ist bei den Eltern ihres früheren Lebens geblieben, biegt Cevdet von der Straße nach Antakya ab. Er folgt den Serpentinen, die sich um einen Hügel winden. Vor einem verlassenen Bau, beinahe schon eine Ruine, hält er. Der Putz ist in großen Stücken abgesprungen, die Fenster sind leere Höhlen und der Wind schüttelt die zerfetzten Vorhänge. „Verdidars Haus“, sagt Cevdet. „Die Menschen meiden es“.

An Schnüren baumeln Amulette mit Augen aus blauem Stein über den Türen der Nachbarn. So schützen sie sich vor dem bösen Blick und dem Fluch, der über dem Ort liegt. Cevdet wendet. Der Wagen kriecht die steilen Windungen hinunter.

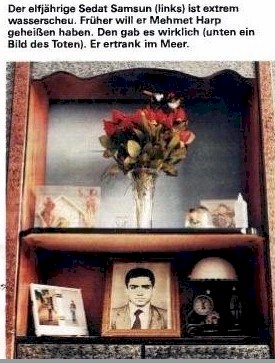

„Wir holen Sedat“, sagt Cevdet. „Dann fahren wir ans Meer“. Sedat wohnt am Rand von Antakya. Ein alevitischer Scheich hat Gevdet auf Sedat aufmerksam gemacht, der in seinemi früheren Leben Mehmet Harp hieß und im Meer ertrunken ist.

„Habt ein Auge auf den Jungen“, sagt die Mutter von Sedat. „Er fürchtet sich noch immer vor dem Meer“. Seit seiner Wiedergeburt als Sedat Samsun ist der Elfjährige wasserscheu wie eine Katze. Aber er liebt den Strand und den Sand.

Die Sonne berührt schon das Wasser, als wir das Meer bei Samandag erreichen. Sedat gräbt Löcher in den Sand. Dann klettert er auf die Felsblöcke, an denen sich die Wellen brechen, und sieht hinaus aufs Meer.

„Hast du Angst vor dem Meer?“

„Es verschlingt die Menschen“.

Wir folgen dem Strand. Die Brandung, die am Sand leckt, verwischt unsere Spuren. Es ist dunkel geworden. Der Wind hat die Wolken zerrissen und die Sterne blitzen wie ein Lichtgewitter.

„Früher warst du Mehmet. Jetzt bist du Sedat. Wer möchtest du sein, wenn du das nächste Mal geboren wirst?“

„Ich möchte nicht wiedergeboren werden“.

„Aber was passiert mit denen, die nicht zurückkommen?“

„Siehst du die Sterne?“, fragt Sedat. „Die Sterne“, sagt der Junge, der im Meer ertrunken ist, „sind ihre Seelen.“

© Walter Saller/Gerhard Westrich ; Süddeutsche Zeitung Magazin 1999

1.) Kommentar des Arbeitskreises Origenes

Der Autor hat vermutlich unbeabsichtigt einen unzutreffenden Begriff gewählt, indem er die Aleviten als schiitische Sekte bezeichnet hat. Der Begriff Sekte ist in zweifacher Hinsicht unpassend. Zum einen wird der Begriff heute zunehmend negativ bewertend benutzt. Aus dem Kontext des Artikels geht natürlich das Gegenteil hervor. Walter Sailer zeigt, dass die Aleviten eine Wahrheit bewahren, die anderen Religionen abhanden gekommen ist. Zum zweiten wird der Begriff für Glaubensrichtungen benutzt, die sich aus den Mutterreligion abgespalten haben. Das Wissen um die Reinkarnation stammt bei den Aleviten aber schon aus vorislamischer Zeit und ist deshalb älter als der Islam selbst. Aus der christlich-theologischen Forschung ist bekannt (s. Diekamp) , dass im Origenismus die Reinkarnation gelehrt wurde der Palästina noch bis in das 6. Jahrhundert nachweisbar ist. Es ist also zu vermuten dass der Origenismus das Alevitentum befruchtet hat.

Literaturhinweis:

Ian Stevenson, Reinkarnation Aurum-Verlag ISBN 3-591-08019-5

Ian Stevenson, Reinkarnationsbeweise Aquamarin-Verlag ISBN 3-89427-117-5